貸主負担と借主負担の違い

公開: 更新:

賃貸マンションにお住まいの方には、給湯器の交換に関する費用負担が気になるところです。一般的に、給湯器の交換は貸主が行う場合が多く、この場合の費用は貸主が負担します。しかし、入居者の使用状況によっては、借主が一部負担する可能性もあります。

また、給湯器の寿命が尽きる前に故障してしまった場合、誰がその交換費用を払うのかも重要なポイントです。賃貸契約には、交換に関する条件が記載されていることが多いので、契約書を確認することをおすすめします。最終的には貸主に確認することをおすすめします。もしご自身で交換を検討される場合は、私たち住設ドットコムの給湯器特集ページで商品や工事内容を詳しくご紹介していますので、ぜひご覧ください。

賃貸マンションの給湯器交換に関する基本情報

賃貸マンションにおける給湯器の交換は、入居者にとって重要な問題です。一般的には、賃貸契約に基づき貸主が給湯器の交換を行うことが多いですが、場合によっては借主にも負担が求められることがあります。これには、契約書に明記された条件や故障の原因が影響します。

給湯器の寿命は一般的に約10年から15年と言われており、それを超えると交換が必要となります。そんな時、故障や不具合が発生した場合、まずは貸主に連絡するのが良いでしょう。

また、給湯器の交換にかかる費用は、その型番や設置場所によって異なります。予算を考慮しながら、事前に住設ドットコムに見積もりを依頼することをおすすめします。

給湯器とは?

給湯器とは、家庭内で温水を供給するための装置です。主に洗面、浴槽、キッチンなどで使用される熱水を作る役割を果たしています。一般的に、ガス給湯器や電気給湯器など、さまざまな種類がありますが、住宅の設備によって選択肢は異なります。

給湯器は、温水を迅速に生成し、各種水回りでの快適な生活をサポートします。入浴や料理など、日常生活では欠かせない存在です。そのため、もし給湯器が故障してしまうと、生活に大きな影響を及ぼすことになります。

給湯器の選択時には効率性や燃料の種類、設置スペースなどを考慮することが重要です。また、定期的なメンテナンスや交換を考えることで、長期間快適に使用することができます。具体的な交換や選定については、住設ドットコムに相談(見積もり依頼)することをおすすめします。

賃貸マンションの給湯器交換費用の負担について

賃貸マンションにおける給湯器の交換費用の負担については、契約内容によって異なります。通常、給湯器は物件に付属する設備として扱われるため、故障や老朽化が原因での交換は貸主が負担することが一般的です。これにより、入居者は大きな金銭的負担を避けることができます。

しかし、注意が必要なのは、入居者による使用不当や故障の場合です。この場合、貸主が費用を請求する可能性がありますので、日々の使い方にも配慮が必要です。

給湯器の交換についての詳細は、賃貸契約書に記載されていることが多いですから、契約内容を確認することをおすすめいたします。さらに、給湯器に関するお困りごとがあれば、ぜひ住設ドットコムにご相談ください。

貸主と借主の責任範囲

賃貸マンションにおける給湯器の交換費用に関して、貸主と借主それぞれの責任範囲を理解しておくことが重要です。一般的には、給湯器は物件に付属する設備と見なされるため、老朽化や故障による交換は貸主の責任とされています。これにより、入居者が突発的な出費を避けることができます。

一方で、借主が給湯器を不適切に使用した場合や、故障を早めた場合には、その修理や交換にかかる費用を負担する責任が生じることがあります。入居者は、給湯器の取り扱いや使用状況に注意を払うことで、こうしたトラブルを未然に防ぐことが可能です。賃貸契約書によって具体的な責任範囲は異なるため、契約内容を十分に理解した上で、問題が生じた際には早めに貸主と相談することをおすすめいたします。

契約書の確認ポイント

契約書の確認ポイントは、賃貸マンションにおける給湯器の交換に関する重要な情報が記載されています。まず、給湯器の管理やメンテナンスについての条項をチェックしましょう。貸主が行う場合と入居者が行う場合、それぞれの責任が明記されていることが多いです。

次に、交換の条件についても確認が必要です。例えば、給湯器の寿命や故障の定義、交換の手続きについての指針が設定されている場合があります。

最後に、設備の修理や交換にかかる費用について、誰が負担するかも重要なポイントです。このような内容をしっかりと把握することで、後々のトラブルを避けることが可能となります。給湯器の交換に関する疑問や不安があれば、ぜひ住設ドットコムにご相談ください。

給湯器が故障時の対応フロー

給湯器が故障した際の対応フローについてご説明いたします。まず、故障に気付いたら、すぐに給湯器の電源やガスの供給を確認してください。電源が入っているか、ガス栓が開いているかをチェックすることで、簡単な問題であれば自分で解決できる場合があります。

次に、故障の内容を確認します。エラーメッセージや異音がないか、漏水の兆候があるかを観察しましょう。これらの情報は、修理業者に相談する際に役立ちます。

その後、管理会社や貸主にすぐに連絡を取り、故障の状況を報告します。貸主は給湯器の交換や修理の手配を行うはずですので、指示に従って行動してください。最後に、必要に応じて専門業者に点検を依頼しましょう。特に、10年以上使用している場合は、早めの対応が重要です。安心してお湯を使うためにも、適切な対応を心掛けてください。

故意・過失による負担の違い

賃貸マンションの給湯器交換に関する費用負担は、故意や過失によって異なります。故意の場合、つまり入居者が故意に給湯器を破損させた場合、全額を負担することが一般的です。したがって、故意に設備を傷めないよう注意が必要です。

一方、過失の場合は異なります。例えば、突然の故障や老朽化が原因であれば、通常は貸主が交換費用を負担します。この場合、入居者が責任を問われることは少ないです。賃貸契約書には、故意や過失に関する規定が記載されていることが多いので、事前に確認することが重要です。何かトラブルが発生した際には、早めに大家さんや管理会社に連絡することをお勧めします。

給湯器交換の費用相場

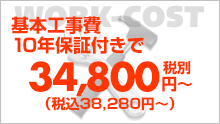

給湯器の交換費用は、機種や工事内容によって大きく異なります。一般的には、給湯器本体の価格に加え、取り付け工事費用がかかるため、全体の相場は約10万円から30万円程度となります。

さらに、最近ではエコタイプの給湯器が増えており、これらは初期費用は高めでも、長期的には光熱費が削減できるメリットがあります。

また、給湯器の設置位置や配管の状態によっては、追加工事が必要となることもあるため、事前に専門業者に見積もりを依頼し、自分に合ったプランを選ぶことが大切です。

給湯器本体価格

給湯器本体価格は、選ぶ機種や性能によって大きく異なります。一般的なガス給湯器の場合、価格は約8万円から20万円程度です。高効率のエコ給湯器や、タンク式のモデルは比較的高額になることがあります。

また、電気給湯器や石油給湯器も選択肢としてありますが、それぞれの特性に応じた価格帯が存在します。特にエコキュートなど新しい技術を用いた製品は、初期投資は大きいものの、長期的なランニングコストを抑えることができます。

給湯器を選ぶ際は、本体価格だけでなく、設置時の工事費用、光熱費、さらにはメンテナンス面も考慮することが重要です。自分のライフスタイルに合った最適な選択をするために、しっかりと情報収集を行いましょう。

交換工事費用

給湯器の交換工事費用は、一般的に数万円から十数万円ほどかかります。工事費用には、既存の給湯器の取り外し、新しい給湯器の設置、配管工事や電気工事などが含まれます。

交換工事を依頼する業者によっても価格は異なるため、複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。こうすることで、費用対効果の良い業者を見つけることができるでしょう。

また、給湯器本体の価格も重要な要素です。エコタイプや高性能なモデルは初期投資が高くなることがありますが、長期的には光熱費を削減するにつながります。どの給湯器を選ぶかによっても、工事費用は変わるので、十分に検討することが大切です。

費用を抑える方法

給湯器の交換費用を抑える方法はいくつかあります。まず、複数の業者から見積もりを取ることが大切です。業者によって価格が異なるため、比較することでお得なプランを見つけやすくなります。

次に、給湯器の購入時期も重要です。特に、冬場は需要が高まり価格が上がる傾向がありますので、できるだけ余裕を持って夏や秋に交換することを検討しましょう。

さらに、エコタイプの給湯器を選ぶことで、初期投資は高めでも、長期的に光熱費を削減することが可能です。省エネを考えた選択をすることで、結果的に費用を抑えることができるでしょう。このように、計画的に行動することで、給湯器の交換費用を賢く抑えることができます。

修理と交換の判断基準

給湯器の修理と交換の判断は、いくつかの基準に基づいて行うことが重要です。まず、故障の頻度や修理にかかる費用を確認しましょう。頻繁に故障が発生する場合、修理を繰り返すよりも新しい給湯器に交換した方が経済的です。

次に、給湯器の年数も重要な要素です。一般的に、給湯器の寿命はおおよそ10年から15年と言われています。この期間を過ぎている場合、性能劣化が進んでいる可能性が高く、交換を検討すべきです。

さらに、最近のエコ給湯器はエネルギー効率が向上しており、長期的には光熱費の削減にもつながります。これらを踏まえ、どちらが適切かを慎重に判断することが大切です。

賃貸マンションの給湯器交換手続き

賃貸マンションの給湯器交換手続きは、主に貸主が行うべき重要な工程です。ただし、入居者が給湯器の故障を発見した場合は、速やかに管理会社やオーナーに連絡することが大切です。これにより、迅速な対応が期待できます。

借主が自分で手配する必要がある場合、特に契約内容に特約があることも考慮しておくべきです。場合によっては、修理業者に連絡する前に、契約書に記載されている手順を確認することが求められます。また、交換作業日程なども調整が必要ですので、事前に管理会社とのコミュニケーションを怠らないようにしましょう。

給湯器の交換に関する不明点がある場合は、専門の業者に相談するのが賢明です。住設ドットコムでは、給湯器の交換に関するサポートが充実していますので、一度ご覧いただければと思います。

業者の選び方

業者の選び方は、給湯器交換を円滑に進めるために非常に重要です。まず、信頼できる業者を選ぶためには、実績や口コミをチェックすることが大切です。20年以上の工事実績を持つ業者は、安心して任せられるでしょう。

次に、見積もりを複数の業者から取得することをおすすめします。単に価格だけでなく、サービス内容や対応の仕方も比較することで、より良い選択ができます。

さらに、アフターサービスについても確認しておくことが必要です。給湯器は長期間使用するものですので、故障時の対応が迅速かつ丁寧な業者を選ぶと安心です。住設ドットコムでは、信頼性の高いサービスを提供していますので、ぜひお声がけください。

給湯器交換の流れ

給湯器交換の流れは以下のようになります。まず、給湯器の故障を確認したら、管理会社やオーナーに速やかに連絡します。故障の状況や音、漏れなどを詳しく伝えることが大切です。これにより、適切な対応が可能となります。

次に、業者が現地調査を行い、交換の必要性を評価します。その後、交換日程を調整し、工事日を決定します。工事当日は、立ち会いが必要な場合がありますので、その点も確認しておきましょう。

最後に、工事が完了したら、動作確認を行います。安全に使用できる状態であることを確認したら、給湯器交換は完了です。何か気になることがあれば、業者に質問して、納得いくまで確認することをおすすめします。

注意点とトラブル回避策

賃貸マンションでの給湯器交換において、いくつかの注意点を把握しておくことが大切です。まず、事前に契約書を確認し、給湯器の交換に関する条件を確認しておきましょう。特に、自分の使用方法による故障の場合、借主が費用を負担する可能性があります。

次に、給湯器の交換業者選びも重要です。適切な業者を選ぶことで、トラブルを回避することができます。口コミや評価を参考にし、信頼できる会社を選ぶよう心掛けると良いでしょう。

さらに、交換作業の際は、作業日程を調整しておくことも重要です。自分の生活スタイルに合った日を選ぶことで、ストレスなく交換作業を進めることができます。これらの点を押さえておくことで、スムーズな給湯器の交換が実現するでしょう。

補助金・助成金について

給湯器の交換にかかる費用は、場合によっては補助金や助成金が利用できることがあります。特に高効率な給湯器への交換を検討している方には、国や地方自治体が用意している助成制度が役立つかもしれません。

これらの助成金は、エネルギー消費を削減することを目的としているため、対象となる機器の選定や申請手続きに注意が必要です。具体的な内容については、自治体のホームページや窓口で確認することをおすすめします。

これを活用することで、初期コストを抑えることができ、経済的な負担を軽減できるでしょう。給湯器の交換を考えている方は、ぜひ助成金情報もチェックしてみてください。

利用できる補助金の確認

給湯器の交換に際して利用できる補助金を確認することは、経済的な負担を軽減するために非常に重要です。国や地方自治体では、エネルギー効率の良い機器の導入を促進するために、さまざまな助成制度を設けています。これにより、給湯器の交換費用が一部補助される場合があります。

まず、各自治体の公式ウェブサイトを訪れて、対象となる給湯器の種類や助成金の条件を確認しましょう。また、申請期限や必要書類についても事前に把握しておくことが重要です。特に、予算に限りがある場合が多いため、早めに準備を進めることをお勧めします。

最後に、必要な情報を集めたら、申請書を提出し、補助金が受けられるかどうかを待ちましょう。特に分からない点があれば、自治体の担当者に問い合わせることで、スムーズに手続きを進めることができます。

申請方法と条件

助成金や補助金を申請するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まずは、購入する給湯器が対象とされる高効率機器であることを確認しましょう。

次に、申請手続きは通常、居住地の自治体を通じて行いますので、自治体のウェブサイトを訪れ、必要な書類や申請期限を確認することが重要です。

申請に必要な書類には、給湯器の購入証明書や工事の請求書、申請書などが含まれることが一般的です。最初にこれらの書類を用意しておくと、申請がスムーズに進むでしょう。

さらに、申請の際には、助成の対象となるために事前に申請を行う必要がある場合が多いので、早めの行動を心がけると良いでしょう。こうした手続きをしっかり行えば、給湯器交換のコストを大幅に軽減できる可能性があります。

よくある質問(FAQ)

よくある質問(FAQ)についてお答えいたします。賃貸マンションにおける給湯器の交換に関して、よく問い合わせをいただく内容をまとめました。

まず、給湯器が故障した場合の対応についてです。基本的には貸主が責任を持って交換を行いますが、故障の原因が入居者の使い方に起因する場合、入居者が一部費用を負担する場合もあります。

次に、給湯器の交換にかかる具体的な費用についてですが、設置状況や給湯器の種類によって異なります。一般的な目安としては、数万円から十数万円程度が多いです。最後に、契約書に記載されている内容を事前に確認することが重要です。契約書に給湯器の交換に関する条項が明記されている場合、トラブルを防ぐことができます。

契約書のどこを見ればいいのか?

契約書を読む際には、特に給湯器に関する条項に目を向けることが重要です。まずは「設備・備品」に関するセクションを確認してください。ここには給湯器を含む設備の管理責任や故障時の対応について言及されていることが多いです。

次に、「修繕・保守」の項目をチェックしましょう。この部分では、入居者と貸主の役割分担が明確にされているため、どのような場合に誰が費用を負担するのかがわかります。

また、賃貸契約書の中には「特約条項」が存在する場合もあります。通常の条件に加え、特別な取り決めが記載されていることがあるため、こちらも見逃さないようにしましょう。理解を深めるために、疑問点があれば貸主に直接確認することをおすすめいたします。

費用負担について取り決めがない場合

費用負担について取り決めがない場合、賃貸契約書に明示的な指示がないことから、状況に応じた判断が求められます。給湯器の故障が通常の使用によるものであれば、一般には貸主が交換費用を負担することが多いです。これは、給湯器が物件の設備として考えられているためです。

しかし、入居者による不適切な使用に起因する故障が発生した場合には、入居者がその費用を負担する可能性もあります。つまり、故障の原因を明確にすることが重要です。

入居者は、給湯器に異常を感じた際に早めに管理会社や貸主に連絡することが推奨されます。こうすることで、トラブルを未然に防ぎ、双方にとってスムーズな対応が可能となります。よくある質問がある場合は、契約書を確認することがトラブル回避の第一歩です。

借主が自己負担する場合の手続き

借主が給湯器の交換費用を自己負担する場合、まずは貸主への確認が必要です。問題が発生した際は、故障の原因を特定し、使用状況に問題がないか振り返ることが重要です。

その後、貸主に連絡し、交換に関する意思を伝えます。契約書を確認して、自己負担に該当するかどうかを確認することも欠かせません。コミュニケーションがスムーズであれば、条件についても話し合いが進むでしょう。

交換にあたっては、認証を受けた業者に依頼することが望ましいです。適切な業者を選ぶことが、長期的な安心につながります。最終的な手続きは業者が行いますが、借主が費用の確認を怠らないことがポイントです。

まとめ

賃貸マンションにおける給湯器の交換費用は、通常は貸主が負担することが一般的です。しかし、契約書の内容によっては、借主が一部の費用を負担するケースもあるため、事前にしっかりと確認することが大切です。

故障の原因や使用状況によっては、給湯器の交換が急に必要になることもあります。万が一の事態に備え、日頃から給湯器の状態をチェックし、必要なメンテナンスを行うことが重要です。

最終的には、誰が費用を負担するのかを理解し、適切な対応を取ることが、賃貸生活を快適に過ごすための鍵となります。これらの情報を参考に、安心して住まいをお使いいただければと思います。最新の給湯器の価格も公開しておりますので、費用感を事前にご確認いただけます。

この記事の監修者

永野 祥司 (ながの しょうじ)

永野設備工業株式会社 代表取締役

1級管工事施工管理技士/給湯器施工歴30年以上、現在も現場で施工を担当

1993年、設備工事会社に勤務し現場経験を積む。2000年に永野設備工業を創業、翌2001年に法人化。以来25年以上にわたり、住宅設備業界の第一線で活躍している。特に水まわり設備において、提案から設計・施工・販売までを一貫して手がけてきた。現場職人として培った確かな技術力と、一級管工事施工管理技士としての専門知識を併せ持ち、地域に密着した高品質なサービスを提供している。また、ECサイト「住設ドットコム」を通じて商品提案や情報発信を行い、ユーザーにとって本当に役立つ住宅設備の選び方を伝えている。

「実際の現場で培った知識と経験をもとに、お客様が安心して施工を任せられるよう、情報を発信しています。」

![住宅設備専門店[住設ドットコム]](/templates/img/pc/header_logo_pc.gif)

ノーリツTOP

ノーリツTOP リンナイTOP

リンナイTOP パロマTOP

パロマTOP

![動画:ガス給湯器 交換工事[施工説明]:従来型からエコジョーズへの取替え!【住設ドットコム】](/waterheater/img/common/youtube_exchange_work.png)

![動画:[質問]ガス給湯器:ガス給湯器がパイプスぺースに設置していますが、エコジョーズに交換可能ですか?【住設ドットコム】](/waterheater/img/common/youtube_question.png)