給湯器の凍結を防ぐための基本ポイント

公開: 更新:

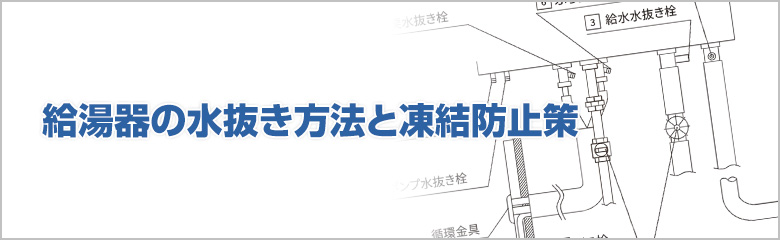

給湯器の水抜き方法と凍結防止策について、ご紹介いたします。特に寒冷地にお住まいの方は、冬場の凍結が心配になるかと思います。給湯器の水抜きは重要な作業であり、正しい方法を理解することが大切です。

まず、給湯器の電源を切り、ガスの元栓を閉めます。その後、給湯器の水抜き栓を開いて水を抜きます。この作業を行うことで、内部に残った水が凍結するのを防ぐことができます。特に長期間使用しない場合は、必ず水抜きを行うようにしましょう。

詳しい給湯器の選び方や、セール中の商品、交換・設置の見積もり依頼については、当社の給湯器特集ページをご覧ください。

給湯器の水抜きとは

給湯器の水抜きとは、内部に残った水を排出して凍結や破損を防ぐ作業のことです。特に冬場は、給湯器内部の水が凍ることで配管が破裂したり、故障の原因になることがあります。東京ガスの給湯器をお使いの方も、これは非常に重要なメンテナンスです。

作業の手順は、まず電源を切り、ガスの元栓を閉めてから水抜き栓を開けます。排水の際はバケツや容器を用意し、安全に作業を進めましょう。水抜き作業は、数分で完了できる簡単な工程ですが、怠ると凍結による修理や交換費用が発生することもあります。

もし水抜き作業に不安がある場合は、無理をせず専門業者に確認することをおすすめします。また、給湯器の凍結や故障で交換工事が必要な場合は、住設ドットコムにご依頼ください。経験豊富なスタッフが、機種の選定から交換工事まで丁寧に対応いたします。詳しい情報やお見積もりは、給湯器特集ページでご案内しています。

給湯器の水抜きが必要な理由

給湯器の水抜きが必要な理由は、主に凍結防止と故障回避です。寒冷地では特に注意が必要で、残水が凍結すると内部パーツや配管が破損し、修理費用が高額になることがあります。東京ガスで修理を依頼すると数万円かかるケースもあります。

また、水抜きはメンテナンスの基本でもあります。定期的に行うことで、給湯器の性能を維持し、寿命を延ばすことができます。水が溜まったまま放置すると、カビや腐敗、細菌の繁殖につながり、衛生面にも悪影響を及ぼします。

給湯器を長く快適に使うためには、シーズン前の水抜きが欠かせません。住設ドットコムでは東京ガス製品を含む全メーカーに対応しており、メンテナンスのご相談も承っています。

給湯器の水抜きをしないとどうなるか

給湯器の水抜きを行わない場合、残水が凍って配管や内部の金属部品が膨張・破損する恐れがあります。これにより、給湯器が動かなくなったり、最悪の場合は交換が必要になります。

また、凍結によるトラブルは突然発生することが多く、冬の朝にお湯が出ないなど、生活に支障をきたすケースも珍しくありません。凍結修理の依頼が集中する時期には、修理まで数日待つことも。

給湯器の水抜きの具体的な手順

給湯器の水抜きは、冬の凍結トラブルを防ぐために欠かせない大切な作業です。特に東京ガスの給湯器を含め、屋外設置タイプをお使いの方は要注意。残水が凍ると内部パーツが破損する恐れがあります。

まず、給湯器の電源を切り、ガス元栓を閉めます。これにより安全な状態で作業を始められます。次に、水抜き栓の位置を確認しましょう。多くの場合、給湯器の下部や側面にあります。取扱説明書を確認すると確実です。

水抜き栓を開けると、内部に残った水が流れ出します。バケツや容器で受けながら、完全に水が抜けるまで待ちましょう。最後に、水抜き栓をしっかりと閉めれば完了です。

準備するもの

給湯器の水抜きを安全かつスムーズに行うためには、事前の準備が大切です。以下の道具をそろえておくと安心です。

・スパナまたはレンチ(栓を開けるため)

・バケツまたは大きめの容器(排水を受けるため)

・タオルまたはバスタオル(床の保護用)

・作業用手袋(安全対策)

特に寒冷地では、屋外での作業時に手が冷えやすいため、手袋は必須です。また、水抜きの際に勢いよく水が出ることもあるため、周囲の濡れ防止も忘れずに行いましょう。

給湯器の水抜き栓の確認方法

給湯器の水抜き栓の位置を確認することは、正しいメンテナンスの第一歩です。多くの給湯器(東京ガス製含む)では、本体の下部や側面に小さなレバーやねじ式の栓がついています。

まずは取扱説明書を確認し、図解で位置を把握しましょう。実際に触ってみて、軽く動くか確認します。もし固くて回らない場合や、サビ・破損がある場合は、無理に回さず専門業者に相談してください。

また、バルブがしっかり閉まっているかを日常的にチェックすることで、漏水や凍結を未然に防ぐことができます。

給湯器の水抜き栓の状態確認を定期的に行うことで、給湯器全体の寿命を延ばし、故障リスクを大幅に減らすことができます。

水抜きの具体的な手順

実際の作業は、次の手順で行うと安全かつ確実です。

① 給湯器の電源を切る

② ガスの元栓を閉める

③ 水抜き栓を開ける

④ 残水を完全に排出する

⑤ 栓をしっかりと閉めて完了

排水の勢いが弱い場合は、給湯器本体を少し傾けるとスムーズに抜けます。すべての水が抜けたら、水抜き栓を確実に締めて作業を終えましょう。

水抜き後の確認事項

給湯器の水抜きを行った後は、いくつかの重要なチェックポイントがあります。特に東京ガスの給湯器をお使いの方も、この確認を怠ると凍結や水漏れのリスクが高まります。せっかく丁寧に水抜きを行っても、最後の確認を怠ると意味がなくなってしまうため、以下の点を必ずご確認ください。

まずは水抜き栓が完全に閉まっているかを確認します。栓が緩んでいると、水が少しずつ漏れ出し、凍結や腐食の原因になります。次に、給湯器本体や接続パイプにひび割れや変形がないかを目視で点検しましょう。

また、特に寒冷地では、配管の一部が凍結していないかも確認が必要です。凍結すると見えない部分で膨張・破損している可能性があります。

最後に電源を入れ、運転時に異音や異常な振動がないかを確認します。問題がなければ水抜き作業は完了です。

正常に使えるか要確認

水抜き後は、給湯器が正常に作動するかを必ず確認することが大切です。まず、電源を入れた際に異音やエラー表示が出ないかを確認しましょう。東京ガスの給湯器を含む多くの機種では、異常があるとエラーコードが表示されます。

次に、実際にお湯を出して動作をチェックします。お風呂やキッチンでお湯を出し、温度が安定しているか、水圧が極端に弱くないかを確認してください。問題なくお湯が出るようであれば、水抜き作業が正しく完了している証拠です。

給湯器は冬場の生活に欠かせない設備です。日頃の点検と早めのメンテナンスで、安心・快適な暮らしを守りましょう。

給湯器の凍結防止策

給湯器の凍結防止策は、特に寒冷地にお住まいの方や東京ガスの給湯器を屋外に設置している方にとって非常に重要です。凍結によって配管や内部パーツが破損すると、高額な修理費や交換費用が発生することもあります。

まずは、給湯器周辺を断熱材で保護することをおすすめします。特に外気にさらされやすい配管部分には、ウレタンフォームやクラフトフォームなどの断熱材を使用することで凍結を防げます。

次に、長期間使用しない場合は必ず水抜きを実施しましょう。給湯器内や配管に水が残っていると、凍結や破裂の原因になります。シーズン前の点検として定期的に行うと安心です。

さらに、寒波が予想されるときは、蛇口から少量の水を流しておくことも効果的です。水が流れていれば凍結しにくく、給湯器全体を守ることができます。

給湯器の凍結防止機能を使う

近年の給湯器には、凍結防止機能を搭載したモデルが増えています。特に東京ガスの最新給湯器にも標準搭載されており、気温が下がると自動で内部の水を温め、凍結を防ぐ仕組みです。

この機能は非常に便利ですが、作動させるには電源プラグを抜かないことが前提です。停電やブレーカーOFFの状態では機能しないため注意が必要です。説明書で設定方法を確認し、常に作動する状態を維持しましょう。

ただし、凍結防止機能がついていても油断は禁物。極寒時は併用して水抜きや断熱対策を行うのが理想です。

お湯の出る蛇口から水を出し続ける

「お湯の出る蛇口から少量の水を出し続ける」ことは、簡単で効果的な凍結防止策です。特に夜間や寒波の日は、東京ガスの給湯器を含むすべての機種で有効です。

目安は、鉛筆の芯ほどの細い水量で構いません。水が動き続けることで、内部の温度が一定に保たれ、配管やバルブの凍結を防ぎます。外気温がマイナスになる地域では、この方法が非常に効果的です。

ただし、この方法は一時的な対策です。旅行や長期不在時は必ず水抜きを実施してください。蛇口を少し開けるだけでも給湯器を守ることができるため、ぜひ習慣にしましょう。

配管に保温材や凍結防止帯を巻く

配管の凍結を防ぐ最も確実な方法は、保温材や凍結防止帯(ヒーター)を巻くことです。特に外壁沿いや屋外設置の給湯器は、冷気にさらされやすくリスクが高いため、早めの対策を行いましょう。

保温材にはウレタンフォーム・ポリエチレンフォームなどがあり、DIYでも簡単に施工できます。さらに、極寒地では電気式の凍結防止帯を使用することで、配管温度を自動的に一定に保つことが可能です。

東京ガスの給湯器を含め、どのメーカーの機種でもこの対策は有効です。施工が不安な場合は、専門業者に依頼するのが安心です。

凍結してしまった場合の対処法

もし東京ガスの給湯器やその他の給湯器が凍結してしまった場合、焦らずに冷静に対処することが大切です。無理に電源を入れたり、強い熱を当てたりすると内部が破損する恐れがあるため、慎重に対応しましょう。

まずは、給湯器や配管のどの部分が凍結しているかを確認します。軽度の凍結であれば、自然に解凍されることもあります。もし配管や水抜き栓が凍っている場合は、ドライヤーや温風ヒーターを使用してゆっくりと温めます。

注意点として、急激に高温を当てるのは厳禁です。金属や樹脂部品が膨張して破損する可能性があるため、低温でじっくり時間をかけて解凍してください。

自然に解凍されるのを待つ

凍結が軽度の場合、最も安全なのは自然解凍です。まず給湯器の電源を切り、時間をかけて周囲の温度が上がるのを待ちましょう。日中に日光が当たる場所であれば、自然な暖かさでゆっくり解凍されます。

外気温が非常に低い場合は時間がかかりますが、無理に加熱せず、給湯器本体や配管を傷つけないように注意が必要です。その間、漏水やひび割れの有無を目視で確認してください。

ぬるま湯とタオルを使って解凍する

自然解凍では時間がかかる場合、ぬるま湯とタオルを使った方法がおすすめです。使用するぬるま湯の温度は40~50℃程度が適切で、熱湯は絶対に避けましょう。

タオルをぬるま湯に浸して軽く絞り、凍結している部分に当てます。このとき、直接お湯をかけるのではなく、タオル越しにじっくりと温めるのがポイントです。急激な温度変化を避けることで、配管や給湯器本体を傷めずに解凍できます。

タオルが冷たくなったら再度温め直して当てることを繰り返しましょう。徐々に水が流れ始めたら、凍結が解けたサインです。

作業が完了したら、再び凍結しないように断熱材を巻いたり、蛇口から少量の水を流し続けるなどの凍結再発防止策を忘れずに行いましょう。

給湯器が破損・故障した場合の対応

給湯器が破損・故障した場合は、まず落ち着いて安全確保を行いましょう。特に東京ガスの給湯器など都市ガス機器をお使いの方は、ガス漏れの危険を防ぐために電源を切り、ガスの元栓を閉めることが最優先です。異音・水漏れ・エラーコードが表示された場合は、無理に再起動せず原因を確認してください。

次に、取扱説明書を確認してトラブルシューティングを行います。軽度な不具合ならリセット操作などで改善することもありますが、主要部品や内部配管の故障は専門知識が必要です。無理に自己修理を行うと、保証が無効になる場合があります。

住設ドットコムでは、東京ガス製を含む全メーカーの給湯器に対応し、最短即日で修理・交換対応が可能です。長年の工事実績と技術力で、原因特定から復旧までを迅速に行います。交換工事が必要な場合はお気軽にお問い合わせください。

修理を依頼する際のポイント

修理を依頼する際は、次のポイントを押さえておくとスムーズです。まずは故障の症状を正確に把握しましょう。エラーコード、異音の発生箇所、水漏れの有無などをメモしておくと、業者に正確に伝えることができます。

また、信頼できる業者を選ぶことも大切です。東京ガスは信頼性がありますが、費用が高額になりがちです。一方、住設ドットコムではメーカー正規部品を使用しつつ、中間マージンをカットして低価格で修理対応しています。20年以上の施工実績があり、全国どこでもスピード対応が可能です。

さらに、複数の業者で見積もりを比較するのもおすすめです。価格だけでなく、対応の早さ・説明の丁寧さ・保証内容などを比較して選びましょう。住設ドットコムでは無料見積もり・即日訪問に対応しており、費用の透明性にも自信があります。

修理の費用と時間の目安

給湯器修理の費用は、故障の内容や部品交換の有無によって異なります。一般的な目安としては1万円~5万円程度です。軽微な修理(センサー交換・リセット基盤交換など)なら即日対応が可能ですが、主要部品交換の場合は取り寄せが必要になることもあります。

作業時間は、簡単な修理で1~2時間程度、部品交換を伴う場合は半日ほどを見込んでおくと安心です。お湯が出ない状況では日常生活に支障が出るため、早急な対応力が重要です。

また、使用年数が10年以上経過している場合や修理費が高額な場合は、交換を検討する方が経済的です。最新の高効率モデル(例:エコジョーズ)に交換することで、光熱費の節約にもつながります。

まとめ

給湯器の水抜き方法と凍結防止策について、重要なポイントをまとめます。まず、給湯器の水抜きは、特に冬季において極めて重要な作業です。水が凍結すると、内部の配管や部品にダメージを与え、故障を引き起こす可能性があります。これを防ぐためには、適切な手順で水抜きを行うことが求められます。

次に、寒さ対策として断熱材の使用が効果的です。給湯器周辺に断熱材を施すことで、冷気を遮断し、温度を保つことができます。特に寒冷地にお住まいの方は、この対策を怠らないようにしましょう。

最後に、給湯器のメンテナンスや水抜きに不安を感じた際は、専門業者に相談することをおすすめします。信頼できる業者に依頼することで、安全かつ適切に給湯器を管理できます。これらのポイントを意識することで、安心して給湯器を活用できる環境が整うでしょう。住設ドットコムでは、最新の給湯器の価格も公開しておりますので、費用感を事前にご確認いただけます。

この記事の監修者

永野 祥司 (ながの しょうじ)

永野設備工業株式会社 代表取締役

1級管工事施工管理技士/給湯器施工歴30年以上、現在も現場で施工を担当

1993年、設備工事会社に勤務し現場経験を積む。2000年に永野設備工業を創業、翌2001年に法人化。以来25年以上にわたり、住宅設備業界の第一線で活躍している。特に水まわり設備において、提案から設計・施工・販売までを一貫して手がけてきた。現場職人として培った確かな技術力と、一級管工事施工管理技士としての専門知識を併せ持ち、地域に密着した高品質なサービスを提供している。また、ECサイト「住設ドットコム」を通じて商品提案や情報発信を行い、ユーザーにとって本当に役立つ住宅設備の選び方を伝えている。

「実際の現場で培った知識と経験をもとに、お客様が安心して施工を任せられるよう、情報を発信しています。」

![住宅設備専門店[住設ドットコム]](/templates/img/pc/header_logo_pc.gif)

ノーリツTOP

ノーリツTOP リンナイTOP

リンナイTOP パロマTOP

パロマTOP

![動画:ガス給湯器 交換工事[施工説明]:従来型からエコジョーズへの取替え!【住設ドットコム】](/waterheater/img/common/youtube_exchange_work.png)

![動画:[質問]ガス給湯器:ガス給湯器がパイプスぺースに設置していますが、エコジョーズに交換可能ですか?【住設ドットコム】](/waterheater/img/common/youtube_question.png)